Publications > Editions EMS > Les corridors de transport > L’évolution des organisations productives et logistiques. Impacts sur les corridors de transport

|

Par

Jérôme Verny

Par

Jérôme Verny

Professeur Associé - transport et logistique

Rouen Business School

Par

Yann Alix

Délégué Général

Fondation SEFACIL

Biographies

Jérôme VERNY est Associate Professor en transport et logistique à Rouen Business School (France). Il est l’auteur de plus de quatre-vingt publications nationales et internationales dans des revues académiques (international journal of production economics, revue d’économie régionale et urbaine, etc.), dans des ouvrages collectifs ainsi que dans la presse économique (The Independent, Les Echos, la Tribune, le nouvel économiste, etc.) et la presse spécialisée en supply chain management. En 2009, Jérôme VERNY a reçu le prix international du jeune chercheur en transport décerné par l’OCDE-FIT (Forum International des Transports) en présence de 52 ministres des transports réunis à cette occasion à Leipzig. Les thèmes de recherche développés actuellement par Jérôme VERNY s’inscrivent dans le cadre de la nouvelle géographie économique. Les projets de recherche actuellement en cours avec son équipe traitent : des politiques de transport et d’aménagement du territoire : le découplage de la croissance de la demande de transport de marchandises et de l’économie, la performance logistique de l’axe Seine ; des nouvelles routes commerciales internationales : le transport maritime sur l’océan arctique, le transport combiné air-mer, le lien ferroviaire entre l’Asie et l’Europe.

Introduction

L’activité

logistique est le prolongement physique et organisationnel

de l’activité de transport de fret. Elle se matérialise

par un phénomène dit d’agglomération sur un territoire.

Les corridors de transport sont des lieux privilégiés

où se confirme la concentration spatiale des activités

de transport et logistique. L’internationalisation

des échanges et la concurrence toujours plus forte

entre les acteurs économiques ont contribué à renforcer

la dimension stratégique de la logistique chez les

chargeurs. Ces dernières années, nous devons faire

face à un antagonisme toujours plus grand, à savoir

des contraintes fortes sur les activités logistiques

accentuées par la nécessité de satisfaire la demande

croissante des clients. D’une part, le juste à temps,

les variations du prix du baril, le bilan carbone,

la raréfaction des matières premières, sont les

principales contraintes impactant directement les

organisations logistiques. De l’autre, la société

de consommation ne cesse de s’émanciper, les consommateurs

souhaitant des produits toujours plus personnalisés,

à moindre coût, dans les plus brefs délais. Ces

changements structurels impliquent des mutations

du transport et de la logistique notamment en raison

de l’éloignement des bassins de production des marchés

de consommation ainsi que de la diminution et de

la spécialisation des sites de production. Ces mutations

s’expriment par la massification des flux mondialisés

de fret sur des corridors de transport. Les acteurs

de la chaîne logistique globale semblent difficilement

parvenir pour le moment à maîtriser ces contraintes

tout en maintenant leur productivité.

L’activité

logistique est le prolongement physique et organisationnel

de l’activité de transport de fret. Elle se matérialise

par un phénomène dit d’agglomération sur un territoire.

Les corridors de transport sont des lieux privilégiés

où se confirme la concentration spatiale des activités

de transport et logistique. L’internationalisation

des échanges et la concurrence toujours plus forte

entre les acteurs économiques ont contribué à renforcer

la dimension stratégique de la logistique chez les

chargeurs. Ces dernières années, nous devons faire

face à un antagonisme toujours plus grand, à savoir

des contraintes fortes sur les activités logistiques

accentuées par la nécessité de satisfaire la demande

croissante des clients. D’une part, le juste à temps,

les variations du prix du baril, le bilan carbone,

la raréfaction des matières premières, sont les

principales contraintes impactant directement les

organisations logistiques. De l’autre, la société

de consommation ne cesse de s’émanciper, les consommateurs

souhaitant des produits toujours plus personnalisés,

à moindre coût, dans les plus brefs délais. Ces

changements structurels impliquent des mutations

du transport et de la logistique notamment en raison

de l’éloignement des bassins de production des marchés

de consommation ainsi que de la diminution et de

la spécialisation des sites de production. Ces mutations

s’expriment par la massification des flux mondialisés

de fret sur des corridors de transport. Les acteurs

de la chaîne logistique globale semblent difficilement

parvenir pour le moment à maîtriser ces contraintes

tout en maintenant leur productivité.

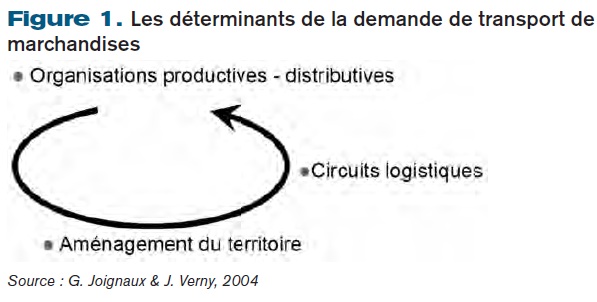

Dans ce chapitre, nous essaierons de comprendre quelles sont les stratégies mises en place par les générateurs de flux, tant les producteurs que les distributeurs et les clients finaux, afin de tirer profit des corridors de transport. Comment ces corridors peuvent-ils devenir des objets structurants des réseaux de valeurs logistiques ? Nous porterons donc notre attention dans un premier temps sur l’évolution de l’optimisation des logiques d’implantation spatiale des activités productives et distributives. L’analyse des déterminants de la demande de transport de marchandises nous permettra ensuite de mieux cerner la place des corridors de transport dans l’évolution des chaînes logistiques globales.

Evolution des organisations productives et distributives

L’espace est un jeu de forces contradictoires poussant à la concentration géographique des activités économiques, lesquelles étant en interaction avec des forces favorisant leur dispersion. Les acteurs économiques souhaitent exploiter les bénéfices engendrés par la proximité géographique, favorisant les relations sociales et les échanges d’idées. Mais les entraves à la mobilité des marchandises participent à la massification des flux sur des corridors de transport. En effet, certaines barrières telles les coûts de transaction, les droits de douanes, les coûts de transport prennent une place importante dans l’arbitrage entre l’implantation au plus près des marchés de consommation et la recherche d’économies d’échelle. L’effacement progressif des différentes barrières à la circulation des marchandises participe à l’émergence de nouveaux réseaux de valeurs productives et logistiques en raison de l’exploitation des avantages comparatifs qu’offrent chaque territoire. Néanmoins, les notions de distancestemps et de distances-coûts restent incontournables dans l’élaboration de ces réseaux. Les inégalités spatiales perdurent sous le coup des forces d’agglomérations qui demeurent puissantes (Crozet & Lafourcade, 2009).

-

Recherche de stratégies d’optimisation des implantations au regard des ressources mobilisables par l’entreprise

Dans la période contemporaine, la tendance à l’internationalisation de la production et des échanges s’accélère. Les organisations productives sont profondément restructurées. Leur dimension spatiale, entre autres, évolue : elles s’internationalisent dans des proportions sans commune mesure avec celles que les époques antérieures avaient connues. On parle de mondialisation de l’économie pour exprimer ce changement d’échelle de la production et des échanges. Les producteurs souhaitent pourtant s’implanter à proximité des bassins de main d’oeuvre et de consommateurs. Mais les travaux des différentes disciplines telles que la géographie, les sciences économiques ou de gestion permettent d’expliquer que ces logiques d’implantation spatiale tendent à intensifier la concurrence entre fabricants. Ainsi, la géographie ne peut plus se contenter d’enregistrer les mouvements des entreprises « nomades » qui glissent d’un pays à l’autre à la recherche de coûts de production plus faibles et d’une productivité toujours plus grande. De son côté, l’analyse économique ne peut ignorer les effets spatiaux de la globalisation dès lors que les nouvelles localisations ne suivent pas un chemin linéaire simple. Les transformations de la structure de l’appareil productif ont contribué à faire évoluer les stratégies d’optimisation de l’implantation des sites industriels au regard des ressources mobilisables. Ces évolutions ont participé au mouvement de polarisation géographique des activités industrielles et de distribution aux dépens de leur dispersion spatiale. La polarisation géographique est représentative d’une intensification de la proximité physique entre entreprises.

La tendance générale à la polarisation du territoire autour des corridors de transport continue de se renforcer tant pour les activités industrielles que de distribution. Cette tendance repose sur l’essor d’une proximité organisationnelle permise grâce aux technologies de l’information et des communications qui optimise l’efficacité de la chaîne logistique globale1. Les systèmes logistiques cherchent à exploiter les économies de variété (Besson, 1988). Les forces d’agglomération ont de ce fait conduit à l’émergence d’une structure monocentre-périphérie très marquée. D’où un renforcement des disparités spatiales (Krugman & Venables, 1995) qui n’est pas sans conséquence sur la croissance des distances consommées.

-

Complexification des processus de production

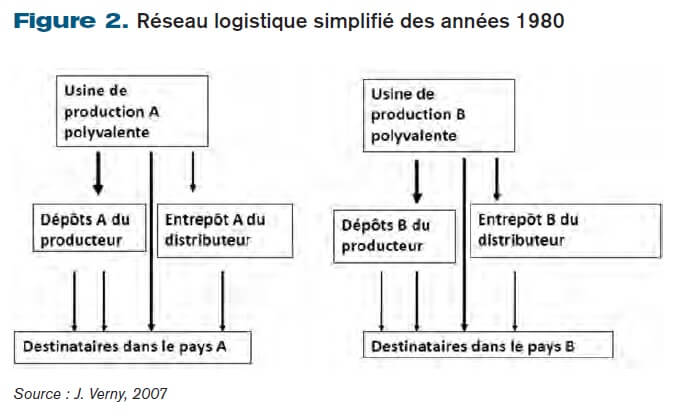

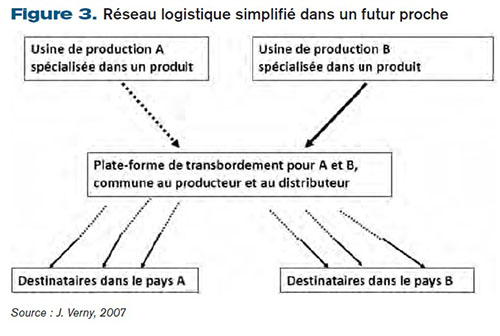

Par ailleurs, cette évolution favorise la spécialisation relative des sites ou grandes régions de production dans le but d’adapter l’offre à la demande au meilleur coût. Ceci passe par une hausse significative de productivité, une diminution des stocks, une rapidité et une régularité des acheminements, un respect des délais de livraison, une réactivité, le tout au prix de transport le plus bas. Ces exigences conduisent à un fractionnement des lots donc à la réduction du tonnage moyen transporté par envoi, ce qui ne modifie en rien les volumes totaux acheminés (Mc Kinnon, 2000). Le transport correspond aujourd’hui au seul maillon de la chaîne logistique globale à pouvoir faire face aux aléas survenus en amont de cette chaîne, d’où la volonté pour les chargeurs d’avoir recours à un mode de transport souple et flexible. Au sein des pays industrialisés, seule la route s’est aisément adaptée à cette réorganisation spatiale de l’appareil de production et son corollaire, l’élargissement des aires de marché. La réduction du nombre des sites de production va de pair avec une nouvelle division spatiale du travail au sein des filières. Effectivement, les établissements qui avaient un caractère polyvalent encore au début des années 1980 ont fait évoluer leurs organisations productives pour tendre actuellement vers une spécialisation dans un type de produit (figures 2 et 3). L’aire de marché d’une usine de production à caractère polyvalent est limitée dans l’espace car les mêmes produits sont fabriqués par une même unité dans un autre site proche du premier. De ce fait, les circuits logistiques ne présentent aucun flux entre les deux aires de marché.

Il n’en est pas de même lorsque se manifeste un processus de spécialisation des sites de fabrication dans une gamme de produits. La zone de chalandise des sites de production tend à s’élargir grâce à la mise en place d’une infrastructure logistique commune à l’ensemble des usines du groupe industriel et au recours à de nouvelles méthodes d’organisation favorisant notamment l’externalisation de la gestion des stocks. Ces méthodes reportent effectivement les stocks, ainsi que leur gestion, de l’usine vers des entrepôts souvent hors du site de production.

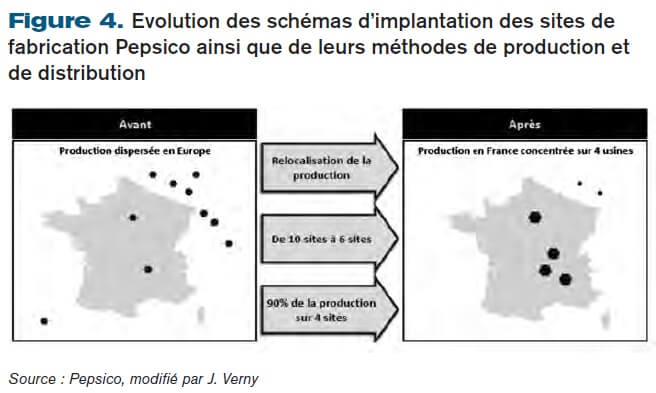

Lesdits entrepôts demeurent gérés le plus souvent par un prestataire de services logistiques. L’externalisation logistique favorise une multiplication des échanges interindustriels donc une hausse de la consommation de distances physiques. Ce phénomène va dans le sens d’une refonte des processus de production désignée par l’éclatement spatial et la concentration géographique, ces deux mouvements étant facteurs d’allongement des distances moyennes parcourues. Les nouveaux schémas d’implantation des sites de fabrication de l’industriel Pepsico illustrent bien cette réorganisation de la production passant par la diminution et spécialisation du nombre de sites.

Cette évolution dans les schémas d’implantation des industries ainsi que dans leurs méthodes de production et de distribution ne cesse d’intensifier le transport de fret sur les corridors. Cette tendance est encouragée par un prix de transport relativement faible dans le coût de revient du produit, excepté pour les produits à faible valeur ajoutée où, pour cette raison, le transport reste un des principaux critères dans les stratégies de localisation des unités de transformation.

Evolution des chaînes logistiques globales

Les activités logistiques et celles de la chaîne de transport sont de plus en plus intégrées les unes avec les autres, l’objectif étant la réduction des coûts de transport de marchandises en optimisant à la fois la gestion des flux et la gestion des trafics.

-

Infrastructures et services logistiques

Les corridors de transport participent au renforcement de la compétitivité territoriale au travers du développement des infrastructures. En France et en Europe, l’extension des réseaux de transport de marchandises est limitée dans les années à venir, notamment en raison d’importants investissements dans leur développement ces dernières décennies (tous modes de transport confondus). Notons qu’en socio-économie des transports, les infrastructures et les services associés sont indissociables. En effet, l’analyse des infrastructures permet d’obtenir des éléments d’explication quant à une problématique donnée en transport de marchandises. Mais il convient d’enrichir le raisonnement en s’intéressant à l’organisation mise en place autour de cette infrastructure afin de concrétiser les échanges de marchandises. Certains territoires peuvent en effet se démarquer grâce à une organisation performante et ce, en l’absence d’un réseau bien maillé. Les deux dimensions, « infrastructurelle » et « servicielle », de la logistique sont donc connectées à l’organisation spatiale de la production-distribution. Quant à la performance de la logistique, elle est à la base de l’efficacité d’un corridor de transport et donc de la compétitivité des territoires traversés par l’effet des interactions réciproques entre la logistique et les territoires. Nous avons là une problématique d’actualité. Il suffit d’observer les politiques publiques pour comprendre qu’elles ne s’intéressent plus aux seules infrastructures linéaires mais surtout aux aménagements logistiques. La performance logistique dope la compétitivité des corridors de transport. G. Joignaux explique que la logistique terrestre est la part la plus complexe et la plus importante de l’ensemble de la supply chain (Joignaux, 2008). Elle est d’autant plus complexe qu’elle se développe dans un élargissement des échelles spatiales à maîtriser, une sophistication des prestations demandées (juste à temps, exigences des grands circuits de distribution), un contexte de concurrence spatiale aiguisée et instable (délocalisations/ relocalisations industrielles) et un durcissement général des contraintes environnementales.

Les organisations logistiques, dont le système de transport est une composante, n’ont donc cessé de se complexifier ces dernières décennies. La nature et l’intensité des flux de transport de biens en témoignent. Par exemple, l’essor de la route répond à une demande d’acheminement de produits semi-finis et finis toujours plus massive. Depuis les années 1970, le contenu et la structure des échanges de biens au sein du marché unique européen comme avec les autres régions mondiales ont connu une profonde évolution. Les processus industriels se complexifient du fait également de l’évolution dans la demande de produits et de l’incorporation accélérée d’innovation dans les produits. Ces nouvelles formes d’organisation industrielle se traduisent entre autres modalités par le passage d’une économie de stocks à une économie de flux. La première est caractérisée par une production de masse, relativement peu diversifiée, à taux de renouvellement lent. Pour l’économie de flux, les produits deviennent personnalisés, leur cycle de vie est raccourci, ce qui conduit à un renouvellement fréquent des gammes. La mondialisation de l’économie et son corollaire, l’internationalisation croissante des échanges, l’introduction de nouvelles technologies d’information et de communication ainsi que les évolutions dans les structures organisationnelle et spatiale de l’appareil de production expliquent les modifications perçues dans les circuits logistiques (Alix, Verny & Ng, 2012). Un lien étroit existe donc entre l’organisation de la production, l’organisation spatiale et les circuits logistiques. Les émissions de flux matériels au départ des sites logistiques ou de production et la dynamique spatiale de ces unités économiques se répercutent sur les organisations logistiques, elles-mêmes ayant un impact sur les volumes transportés et les distances physiques consommées. La compréhension des tenants et aboutissants de la croissance des flux nous permet d’orienter la réflexion sur les mesures ou éléments de solution susceptibles d’impacter la relation existante entre les circuits logistiques actuels et les corridors de transport.

-

La dimension spatiale des impératifs logistiques dans les corridors de transport

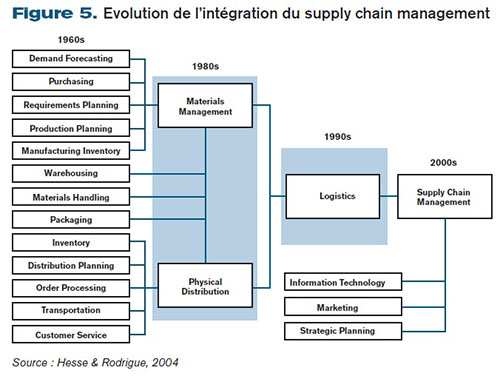

L’évolution des logiques d’organisation spatiale des activités industrielles et de distribution a engendré des répercussions sur les lieux (concentration géographique, éclatement spatial) et sur les flux de marchandises (amplification) se traduisant par l’essor à l’échelle internationale de corridors de transport. Le rôle déterminant des coûts de transport qui prévalait au lendemain de la seconde guerre mondiale dans les choix d’implantation spatiale des firmes semble aujourd’hui s’atténuer. Durant les trente glorieuses, une vaste redistribution géographique des localisations d’activités s’est opérée en raison de la « modernisation » du système de transport de marchandises. C. Gachelin parle de « révolution » (Gachelin, 1977). Plusieurs raisons à cela : le développement de la conteneurisation, l’amélioration de la dotation des territoires en infrastructures ainsi que la décroissance des coûts de transport (Verny & Alix, 2012). Il convient également d’ajouter une amélioration de la qualité de service des modes terrestres, maritime et aérien (gains de vitesse, de capacité, de productivité). Ces facteurs ont eu pour conséquence un assouplissement des contraintes de localisations industrielles en raison d’une maîtrise des techniques et d’une montée en puissance du volet organisationnel du système de transport. Pour certains secteurs économiques tels que la micro-informatique, le système de transport, au sens technique du terme, est devenu un facteur marginal de la localisation des sites de production provoquant l’effondrement des espaces-temps (Tolley & Turton, 1995). Les opérations connexes à la traction principale, comme les frais de manutention, de stockage, d’assurances, etc., restent quant à elles des facteurs décisifs de la localisation géographique des activités industrielles et de distribution (Savy, 2000). En effet, nombre d’opérations viennent se greffer autour des chaînons transport dans la gestion de la chaîne logistique. Comme le montre le schéma suivant, il aura fallu trois décennies pour que le mot logistique soit reconnu par les professionnels comme une activité permettant d’avoir une vision moins parcellaire des flux entre les fournisseurs et les destinataires. Les années 2000 ont vu se concrétiser la vision globale qu’offre le supply chain management, en ajoutant à la logistique les technologies de systèmes d’informations, le marketing et le planning.

M. Hesse et J-P. Rodrigue font quatre constats sur l’évolution du SCM. Le premier est que le commerce et la vente ont été fondamentalement restructurés par la notion de chaîne logistique avec l’intégration de la demande de transport de marchandises. Deuxièmement, le transport était traditionnellement considéré comme un outil simple pour livrer les flux physiques, alors que la logistique est plutôt un outil plus complexe pour organiser les transports en respectant le délai de livraison. Troisièmement, en fonction du changement structurel de la macroéconomie, les activités orientées vers la demande sont devenues prédominantes. Bien que la livraison traditionnelle était principalement gérée par le fournisseur, la chaîne logistique actuelle est de plus en plus dirigée par les demandes des clients. Enfin, le service logistique est de plus en plus complexe et sensible au temps, c’est pourquoi le secteur logistique dans de nombreuses entreprises est maintenant externalisé à des prestataires de service de type 3PL.

La conséquence de l’évolution du système de transport comme facteur de localisation a engendré un renouveau dans les stratégies d’implantation des firmes par la prise en compte de l’espace. Aux échelles locale, régionale, nationale, continentale voire mondiale, l’affaiblissement du poids du transport dans les contraintes de localisation a eu des répercussions sur la dynamique spatiale de l’appareil productif. La distance physique s’efface progressivement au profit des distancestemps et des distances-coûts. Mais les entrepreneurs comme les aménageurs concèdent toujours une place de choix au système de transport car il reste une condition nécessaire pour le développement économique des territoires desservis. Ce n’est plus tant les infrastructures, et plus généralement les techniques de transport, qui importent que les prestations de service offertes. L’offre de transport abondante, ce critère de localisation ne contribue plus directement à l’aménagement du territoire. Mais les corridors de transport offre une proximité organisationnelle qui ne cesse de se renforcer. Dans les corridors de transport, le volet logistique est de ce fait devenu majeur dans les choix d’implantation des activités industrielles et de distribution en réponse à une attente des chargeurs d’externaliser ou de sous-traiter les opérations connexes à la traction principale. Cette évolution a conduit à une intensification des relations entre chargeurs et transporteurs, ces derniers devenant progressivement des logisticiens. La logistique conditionne la compétitivité des firmes. Exprimée en termes de coûts, de délais, de flexibilité et de qualité de service, elle engendre un mouvement de transformation de la dynamique spatiale des sites de production et de distribution. Nous sommes donc proches du déterminisme avancé par les théories fondatrices de l’analyse spatiale sur la primauté du système de transport dans les stratégies de localisation des firmes à une nuance près : le système de transport a laissé place aux impératifs logistiques.

Les travaux de P. Krugman, M. Fujita et J-F. Thisse (Krugman, 1991 ; Fujita & Thisse, 2002) laissent apparaître l’importance de la logistique dans un espace économique offrant plusieurs localisations possibles. L’augmentation générale de la valeur ajoutée sur un produit tend progressivement à atténuer la contrainte de la distance physique et le coût des transports. De ce fait, chaque entreprise souhaite élargir son aire de marché à partir d’un seul et unique point. L’objectif attendu consiste à minimiser les coûts de transport et à faciliter les opérations terminales de production apportant de la valeur ajoutée - telles que la finition industrielle, le conditionnement, la gestion des stocks - avant la distribution vers le consommateur final. L’accentuation de la mobilité par le biais des corridors de transport permet aux entreprises de développer de nouveaux modes d’organisation de leur activité qui impliquent de nouvelles relations à l’espace. Par voie de conséquence, la localisation optimale qui en résulte, faisant fi de la distance physique, conduit à l’émergence d’une nouvelle organisation géographique de la production allant à l’encontre des objectifs d’une mobilité durable.

Conclusion

Quelle est la traduction territoriale des impératifs logistiques, pour les lieux puis les flux ? Les territoires sont faits de lieux, reliés entre eux par des réseaux favorisant l’écoulement des flux. L’accentuation de la dimension organisationnelle des corridors de transport dans les choix de localisation accompagnée d’une réorganisation spatiale du système productif se répercutent sur l’organisation des territoires. P. Krugman, un des initiateurs de la nouvelle géographie économique, précise que les évolutions des coûts de transport et des coûts fixes de production ont également participé à la transformation du schéma d’organisation territoriale (Krugman, 1991). Ces déterminants expliquent en partie le remplacement progressif du concept de dispersion géographique des activités industrielles et de distribution par celui de concentration spatiale au plus proche des marchés de consommation. Les corridors de transport deviennent des objets structurants des réseaux de valeurs logistiques. La concentration spatiale du système productif témoigne du réel pouvoir d’attraction des firmes sur des activités qui ne sont pas nécessairement de leur ressort. Ce qui sous-entend la participation des métropoles à « la maîtrise de l’espace mondial par le truchement des firmes et institution à gabarit mondial qui y sont localisées » (Wackermann, 1995). Néanmoins, il convient de noter que le phénomène de concentration spatiale des activités industrielles et de distribution s’accompagne d’un éclatement géographique des sites de production inhérent à la mondialisation. Les sites de production des firmes multinationales suivent le mouvement de concentration spatiale. Mais ces multinationales sont également à la base d’un espace éclaté. Ces firmes cultivent la discontinuité spatiale. En effet, elles profitent de la division internationale du travail et de coûts de transport bas pour implanter leurs sites de production en fonction de leurs propres critères, notamment dans des pays où le coûts des facteurs - notamment salariaux - et les législations - en matière sociale et environnementale - sont plus souples.

Il sera difficile, à moyen voire long terme, d’inverser le processus ayant conduit au double mouvement d’éclatement spatial et de concentration géographique de la production, de revenir à une plus grande polyvalence des unités de production, donc à des filières spatialement mieux réparties du point de vue du recours aux déplacements de marchandises. La spécialisation et les économies d’échelle ont créé de l’irréversibilité. Dans un article au titre provocateur « Transport in regional science : « The death of distance is premature », P. Rietveld et R. Vickerman expliquent que le transport garde toute sa place dans l’organisation de l’espace malgré l’effondrement des espaces-temps et la réduction manifeste des distancescoûts (Rietveld & Vickerman, 2004). Les corridors de transport peuvent donc être utilisés comme un outil révélateur des localisations optimales des activités industrielles et de distribution. L’approche par la géographie des flux est donc complémentaire à celle de la géographie des lieux, ces deux disciplines visant à mieux cerner la dimension versatile des chaînes logistiques et leurs impacts sur les corridors de transport. En raison de l’évolution des stratégies d’implantation et des nouvelles pratiques des supply chain managers, faut-il envisager une gestion optimale des réseaux, elle-même maîtrisée par le contrôle des noeuds que sont les platesformes logistiques sur les corridors de transport ? De quelle marge de manoeuvre disposons-nous pour infléchir les logiques actuelles d’optimisation des stratégies d’implantation spatiale des unités économiques productives et distributives ?

Références bibliographiques

ALIX, Y., VERNY, J. & NG, A., (2012) ‘‘Far East Asia – Europe Landbridge Services : toward a new logistics paradigm coming from China ?”, Interregional dynamics in constructive turmoil. Interregional competition and Asia-Europe relations in the 21th Century. 3rd International Political Science Conference. April, 5th and 6th. Le Havre.

BESSON, P. & al., (1988) « Gestion de production et transports : vers une nouvelle écono¬mie de la circulation », Paradigme, Caen, 170 p

CROZET, M. & LAFOURCADE, M., (2009) « La Nouvelle Economie Géographique », La Découverte, Paris, 125 p

FUJITA, M. & THISSE, J-F., (2002) ‘‘Economics of agglomeration : cities, industrial location and regional growth”, Cambridge University Press, Cambridge, 466 p

GACHELIN, C., (1977) « La localisation des industries », Presses Universitaires de France, Paris, 204 p

HESSE, M. & RODRIGUE, J-P., (2004) ‘‘The transport geography of logistics and freight distribution”, Journal of Transport Geography, 12(3), 171-184

JOIGNAUX, G. & VERNY, J., (2004) « Le découplage entre transport de marchandises et croissance : organisations productives, localisations et demande de transport », Revue d’économie régionale et urbaine, 5, 779-792

KRUGMAN, P. & VENABLES, A-J., (1995) ‘‘Globalization and the inequality of nations”, Quarterly journal of economics, 110, 857-880

KRUGMAN, P., (1991) ‘‘Increasing returns and economic geography”, Journal of political economy, 99, 483-499

Mc KINNON, A. & PIECYK, M., (2009) ‘‘Measurement of CO2 emissions from road freight transport : A review of UK experience”, Energy Policy, 37(10), 3733-3742

PELLETIER, J.F., ALIX Y., (2010) ‘‘Benchmarking the integration of corridors in International Value networks : The study of African cases”, In Integrating seaports and trade corridors. Hall P., McCalla R., Comtois C., Slack B., Farnham Ashgate Edition - New- York 173-191.

RIETVELD, P. & VICKERMAN, R., (2004) ‘‘Transport in regional science : The ‘‘death of distance” is premature”, Papers in regional science, 83, 229-248

SAVY, M., (2000) « Le transport des marchandises », in CHAPELON, L. (coord), Transports et énergie, Atlas de France : volume 11, Reclus – La documentation française, Paris, 121-130

TOLLEY, R. & TURTON B-J., (1995) ‘‘Transport Systems, Policy and Planning : A geo¬graphical Approach”, Longman, London, 424 p

VERNY, J. & ALIX, Y., (2012) « Dossier spécial Conteneurisation : la conteneurisation entre deux eaux », Transports Internationaux & Logistique. Avril 2012. 8 p.

VERNY, J., (2007) ‘‘The importance of decoupling between freight transport and economic growth : the role of distances”, European Journal of Transport and Infrastructure Research, 7, 113-128

WACKERMANN, G., (1995) « De l’espace national à la mondialisation », Ellipses, Paris, 192 p.

1 Pelletier & Alix, 2010

SOMMAIRE

Préface

Par Antoine Rufenacht

Chapitre

éditorial

Par Yann Alix

Chapitre introductif

Corridors

de transport et évolution globale

des échanges

Par Gustaaf de Monie

PARTIE 1 - Approches méthodologiques

Chapitre

1

Définition

et périmètre des grands

corridors de transport fluvio-maritime

Par Claude Comtois

Chapitre 2

Les

indicateurs de performance logistique

pour les corridors de transport

Par Jean-François Pelletier

Capsule professionnelle 1

Les

observatoires des transports en Afrique

Sub-saharienne

Par Olivier Hartmann

Chapitre 3

Gouvernance

des corridors de transport et des gateways

Par Juliette Duszynski et Emmanuel

Préterre

Capsule professionnelle 2

Corridors

maritimes et terrestres : quelles stratégies

pour un opérateur de lignes régulières

?

Par Luc Portier et Alexandre Gallo

PARTIE 2 – Approches techniques

Chapitre 4

Corridors

de transport et construction du statut

juridique de l’entrepreneur de transport

multimodal

Par Valérie Bailly-Hascoët

et Cécile Legros

Capsule professionnelle 3

Gestion

des frontières, enjeux douaniers

et corridors de transport : retours d’expériences

douanières

Par Lionel Pascal

Capsule professionnelle 4

Frets

aériens et corridors humanitaires

: retours d’expérience suite

au tremblement de terre à Haïti

Par Alain Grall

Chapitre 5

Approches

technologiques et gestion des flux immatériels

sur les corridors de transport : exemples

brésiliens

Par Michel Donner

Capsule professionnelle 5

Dématérialisation

des flux d’information sur un corridor

multimodal de transport : retour d’expériences

de l’Axe Seine

Par Alain Savina et Laurie Francopoulo

PARTIE 3 – Approches stratégiques

et prospectives

Chapitre 6

L’évolution des organisations

productives et logistiques. Impacts sur

les corridors de transport

Par Jérôme Verny et Yann

Alix

Capsule professionnelle 6

Toward

efficient and sustainable transport chains:

the case of the port of Rotterdam

Par Peter de Langen

Chapitre

7

Corridors

of the Sea : An investigation into liner

shipping connectivity

Par Jan Hoffmann

Capsule professionnelle 7

Evolution

des corridors de transport maritime de

pétrole brut

Par Frédéric Hardy

Chapitre

8

Strategies

and future development of transport corridors

Par Théo Notteboom

Capsule professionnelle 8

Maritime

Highway Corridors into the Caribbean Seas:

Perspective on the impact of the opening

of the expanded Panama canal in 2014

Par Fritz Pinnock and Ibrahim Ajagunna

Chapitre de conclusion

Les

corridors de transport : objets en faveur

d’une mobilité durable ?

Par Jérôme Verny

Postface

Par Marc Juhel